1977년 11월 26일, 홍수환은 WBA(세계복싱협회) 주니어 페더급 타이틀을 놓고 파나마에서 지옥에서 온 악마라는 별명의 엑토르 카라스키야와 일전을 벌였다.

당시 17세의 카라스키야는 11승 11KO승의 강펀치를 자랑했다.

무엇 하나 홍수환에게 이로울 것이 없는 그 상황을 두고 국내 여론은 매우 비관적이었다.

한국권투위원회 관계자가 격려라고 해준 말이 지더라도 잘 싸우고 오라는 것이었다.

운명의 시간이 왔다.

파나마시티 실내체육관에 운집한 1만 5000여 명의 관중들은 카라스키야를 일방적으로 응원했다.

홍수환은 그런 분위기에 전혀 위축되지 않았다.

적극적인 공세를 취했다.

쌍방의 주먹이 오가던 2회, 카라스키야의 짧은 왼손 펀치가 턱에 명중하면서 눈 깜짝할 사이에 홍수환은 엉덩방아를 찧고 말았다.

관중들의 요란한 환호 소리와 심판의 카운트…

홍수환은 벌떡 일어섰다.

카라스키야의 펀치가 다시 속사포처럼 날아들었다.

또다시 다운.

일어서고 넘어지고, 또 일어서고 넘어지기를 모두 네 차례.

이제는 끝이라고 여겼는데 그때 라운드 종료를 알리는 종이 울렸다.

상황이 이쯤 되면 누구나 경기를 포기할 법한데 홍수환은 그러지 않았다.

3회전이 시작됐다.

링 중앙, 카라스키야의 주먹이 겨우 버티고 선 홍수환을 향해 뻗으려는 순간 홍수환의 카운터 펀치가 한 템포 먼저 카라스키야의 안면에 작렬했다.

뒤로 휘청하며 로프에 기대선 카라스키야에게 홍수환은 왼손 훅을 갈기고, 무너져내리는 것을 다시 한번 왼손으로 내리쳤다.

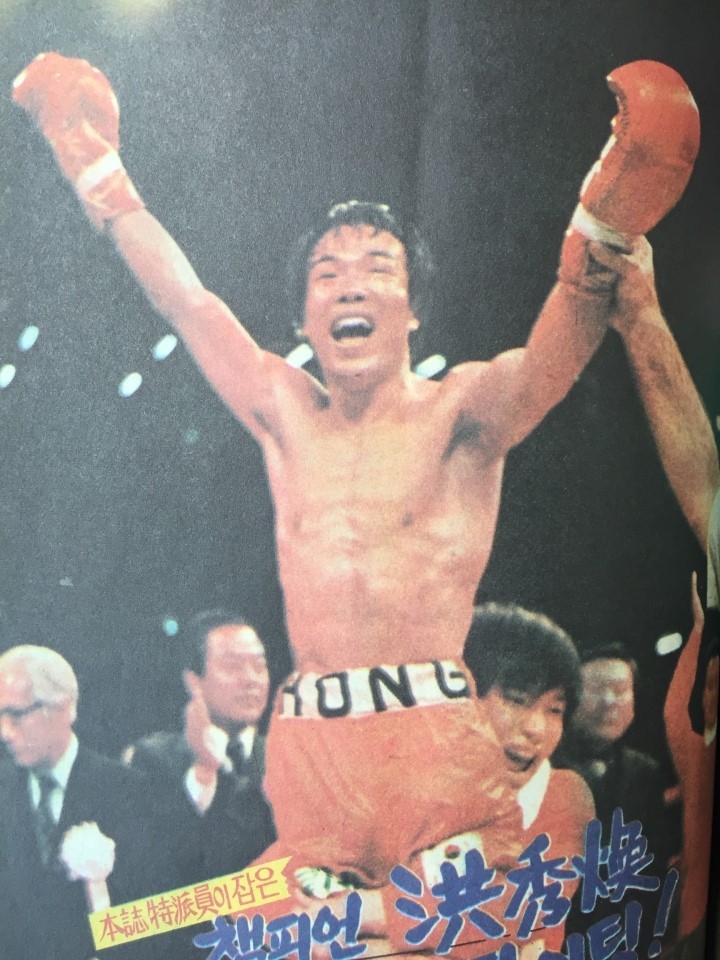

3회 1분 4초의 통쾌한 역전 KO승, 전 국민을 감동의 도가니로 몰아넣은 4전 5기의 신화로 기억되는 순간이었다.

그는 영웅이 됐다.

그보다 3년 4개월 전인 1974년 7월 3일 남아프리카 더반에서 WBA 챔피언 아널드 테일러를 꺾고, 어머니와 주고받은 전화통화에서 흘러나온 엄마 나 챔피언 먹었어 라는 말을 유행시켰던 그가 또다시 세계를 제패한 것이다.

나에게 다운이 없었다면 비록 2 체급을 석권했을지라도 카라스키야와의 타이틀전을 기억하는 사람은 많지 않았을 것이다.

내가 패배 없는 복서였다면 감히 누군가의 앞에서 강의를 할 용기를 내지 못했을 것이다.

복싱을 그만두고 사회생활을 하면서 여러 번의 좌절이 있었고, 그 좌절 속에서 다시 일어났기에 오늘의 내가 있는 것이다.

절망이 희망을 낳았고, 희망이 더 큰 희망을 안겨 주었다.

인생의 백스텝 그리고 카운터 펀치...

챔피언에게도 시련은 있다.

중요한 것은 넘어져도 다시 일어서고 물러나도 다시 반격하는 것이다.